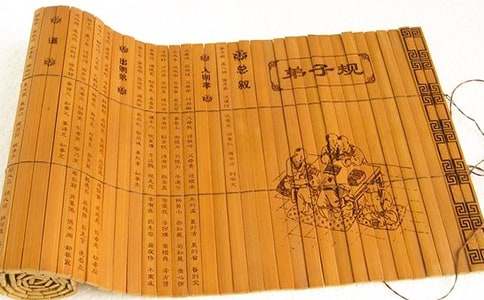

讀《弟子規》有感合集15篇

當仔細品讀一部作品后,相信大家一定領會了不少東西,現在就讓我們寫一篇走心的讀后感吧。那么你真的會寫讀后感嗎?以下是小編幫大家整理的讀《弟子規》有感,希望能夠幫助到大家。

讀《弟子規》有感1

《弟子規》出自清朝的李毓秀。讀此文,是一個提升個人修養、思想品德的過程。讀好勝于讀壞,背好勝于讀好,而真正理解,勝于一切,實際做到,更是上一個等次。每三字為一段話,兩字為一組,不免有些枯燥乏味。但這些非華麗的語言,卻蘊含著一片極為廣闊的空間。當我認真品完后,反復回想,深有感觸。

中國有一句俗語,“百事孝為先”。因此,《弟子規》首先講的是“孝”。滴水之恩當涌泉相報!誰言寸草心,報得三春暉!看了第一個篇章——出則孝,回想之前的所作所為,太多太多對不起父母的事……我們的一切是父母給的,不要再強求了。趁他們健在的光陰,及時行孝,歲月不待人。

第二篇章講的是兄弟之間的原則,我很是看重這一篇章。兄弟之間,要合為一心,相互幫助,團結相處,不要因為利益,而拋棄友情。金錢買不來友誼,切記!

”謹“這一章,講的是生活習慣。這點我認為我是做的很好的。

”信“極其重要,此章節告訴我們做人要講誠信:有所期諾,纖毫必償;有所期約,時刻不易。在現實社會中,失信往往會令朋友十分厭惡,我可是深有體會。一次,我經過長途跋走到朋友家。我和他約好一塊玩,卻遲遲不見他下來,過了一會兒,他打電話來說,他有事。就這樣,我被”放鴿子了,只好走回去,心里很不爽。

“泛愛眾”講的是儒家學派的“仁”。這章里有兩段話我非常重視:人所重,非貌高。相貌不能判斷一個人,而生活中,許多卻恰恰相反。流浪者的品質可能會勝于某位官員。

“親仁”告訴我們要向有仁德的人學習。

“余力學文”是對學習方法的一種總結。

上千字,講的就是這幾個方面,而這幾個方面,卻不是做上千件事就證明你能做好的。必須牢記于心!

《弟子規》引導我們樹立各種優秀觀念、培養良好的思想品德,帶給我們的啟示無窮……

讀《弟子規》有感2

弟子規原名〈訓蒙文〉,為清朝康熙年間秀才李毓秀所作。其內容采用(論語)學而篇第六條:“弟子入則孝,出則弟,謹而信,泛愛眾,而親仁,行有余力,則以學文。”的文義以三字一句,兩句一韻編纂而成,分為五個部份加以演述;具體列舉出為人子弟在家、出外、待人接物、求學應有的禮儀與規范,特別講求家庭教育與生活教育。后經清朝賈存仁修訂改編,并改名為〈弟子規〉,是啟蒙養正,教育子弟敦倫盡份防邪存誠,養成忠厚家風的最佳讀物。

很多人說現在的大學就是“由你玩四年”,“大學是墮落的天堂”。大學生從高中煉獄式的生活,一下解除了監督、管束、約束,獲得了空前的幾乎令人窒息的自由權,到了一切完全由自己規劃管理的國度,很多人面對這種情況驚慌失措,無法順應承擔。相應的表現就是:早晨七點起床算早,六點起床幾乎不可能,八點是正常,更有甚者,周末昏睡到十一二點,或是整天不下床。熬夜成了大學生活的標志,享受風習彌漫整個校園。漸漸的我們的大學生越來越羸弱,喪失了夢想、拼搏激情的同時,也失去了基礎性的身心健康。漸漸的,我們的大學生越來越消沉,灰色成了校園心情主調,人生無趣人生沒有意義的論調也甚囂塵上,大肆彌漫。不健康的生活方式衍生的問題愈演愈烈。迎對問題的同時,一種呼喚,探索健康的生活方式的聲音和努力也日益顯現出來。

我在這種背景下重讀了(弟子規),當然也是伴隨著“國學熱“,返回傳統的潮流,重讀文化經典作品,社會反思和尋求的浪潮是呼應的。也許大學生浮躁頹廢現象本身就是與社會整體性浮躁一脈相連的,就是社會現象的一部分。(三字經)(百家姓)(千字文)(蒙學)等等傳統教育書目在教育界學術界輿論界紛紛拉開了熱帷,然而究竟要推崇到什么程度,以怎樣的視角重新解讀,怎樣把握好度以適可而止,這仍是值得考慮商榷的問題,也是需要留待時間來解決的問題。

我讀(弟子規)有種重受教育的感覺。都說人是善忘的生靈,又是無知愚妄的動物,我們小時候接受學校教育的時候,一言一行,舉止言談都是有師長諄諄教誨,加以引導著的。規范不需要我們去尋找自來會向我們昭示。然而社會自以為這種教育可以一勞永逸,刻印在我們意識里,在今后將永恒的發揮作用。然而事實是我們越來越迷惘。道德規范意識越來越模糊。放任自流的結果是使我們一大部分人是非真理標準的混淆、模糊、失真。如果你仔細觀察你會發現小學生的道德修養要比初高中生的整體水平高,而學生的整體道德水平又比大學生高,大學生的比社會人員高,人的群體道德修養隨著年齡增長而遞減。我們的倫理道德拯救迫在眉睫。

弟子規 圣人訓 首孝悌 次謹信泛愛眾 而親仁 有余力 則學文

弟子規這本書,是依據至圣先師孔子的教誨而編成的生活規范。首先在日常生活中,要做到孝順父母,友愛兄弟姊妹。其次在一切日常生活言語行為中要小心謹慎,要講信用。和大眾相處時要平等博愛,并且親近有仁德的人,向他學習,這些都是很重要非做不可的事,如果做了之后,還有多余的時間精力,就應該好好的學習六藝等其他有益的學問。

還是讓我們在以后的生活中多聽聽(弟子規)的聲音吧!

讀《弟子規》有感3

打開網頁,總會看到這樣的報道:在某航班上,因兩名中國乘客喝酒斗毆,導致飛機被迫返航;在美國的珍珠港,垃圾筒上赫然用中文寫著“請把垃圾丟在此”;在馬爾代夫,一名中國女游客曬出了自己剛撈出的珊瑚照 ……我們中華民族的道德水平曾幾何時竟下降到了最低點!

我們中華民族原本有著深厚的文化底蘊!有著優良的文化傳統!造就了一代代賢良的中華兒女!我們是“禮儀之邦”。講究禮儀、知恩圖報、謙虛仁慈……千年的文化造就了中華兒女那么多民族傳統美德。可是為什么現如今我們中的很多人卻知書不達理、知書不懂事、知書不知禮,上了不少學,但是立身做人的道理不懂多少,待人處事的本領沒有多少。家長望子成龍,結果孩子們成了龍也成了鳳,卻沒有成人。于是,我決定讓孩子們好好學習如何做人。

學校給每個孩子下發了《弟子規》,何不將此好好利用起來?于是,我靜下心來,好好讀讀這本我未曾細讀的國學經典。

《弟子規》原名《訓蒙文》,原作者李毓秀,是清朝康熙年間的秀才。以《論語學而篇》中“弟子入則孝,出則悌,謹而信,泛愛眾,而親仁,行有余力,則以學文”為中心。分為五個部分,具體列述弟子在家、出外、待人、接物與學習上應該恪守的守則規范。后來清朝賈存仁修訂改編《訓蒙文》,并改名《弟子規》,是啟蒙養正,教育子弟養成忠厚家風的最佳讀物。

首先,它教我們“入則孝”──要孝順父母,感恩他們的養育,并且從很多細節入手,講了如何才是“孝”。 如:父母呼喚,應及時回答,父母有事交代,要立刻動身去做,父母教導應該恭敬地聆聽。做錯了事,父母責備教誡時,應當虛心接受,不可強詞奪理,使父母親生氣、傷心等。

接著它教我們“出則悌”──養成良好的生活習慣,不論用餐就座或行走,都要謙虛禮讓,尊重長者,與兄弟姊妹和睦相處,與人相處不斤斤計較財物,同樣是給出很多細節的做法,讓人受益匪淺。比如在這一章里,它指出:“長呼人,即代叫, 人不在,己即到。”意思是:長輩有事呼喚人,應代為傳喚,如果那個人不在,自己應該主動去詢問是什么事,可以幫忙就幫忙,不能幫忙時則代為轉告。在剛畢業第一份工作的培訓中,記得就有位講師給我們講過“電話禮儀”,即使電話那端不是找自己,主動詢問并給予幫助也會給他人留下極好的印象,從而提高整個團隊的專業素養,而這些,早在古人的訓誡里了。

然后在“謹”和“信”里,它所提出的處事方式,更是精辟。簡直可以編成“智者生存法則”──任何事情在沒有看到真相之前,不要輕易發表意見,對事情了解得不夠清楚明白時,不可以任意傳播,以免造成不良后果。(謠言止于智者,不要被謠言所利用。)不合義理的事,不要輕易答應,如果輕易允諾,會造成做也不是,不做也不好,使自己進退兩難。 講話時要口齒清晰,咬字應該清楚,慢慢講,不要太快,更不要模糊不清。 遇到他人來說是非,聽聽就算了,要有智慧判斷,不要受影響,不要介入是非,事不關己不必多管。看見他人的優點或善行義舉,要立刻想到學習看齊,縱然目前能力相差很多,也要下定決心,逐漸趕上。看見別人的缺點或不良的行為,要反躬自省,檢討自己是否也有這些缺失,有則改之,無則加勉。

在后幾章的“泛愛眾,而親仁,有余力,則學文”中它又教導我們:和大眾相處時要平等博愛,并且親近有仁德的人,向他人學習,這些都是很重要非做不可的事,如果做了之后,還有多余的時間精力,就應該好好的學習六藝等其他有益的學問。學習《弟子規》,我想不僅是一個提高個人修養的過程,更是一個思想升華的過程。如果人人都能身體力行,那這個世界真將是個美好的人間了。

中國古代經典真是博大精深,這是祖先留下來的巨大財富,兒童在人的一生中,是心靈最為純潔,記憶力最好的時段。我們要好好把握這個時期,指導孩子記誦啟發人生的優美經典文章。但一開始,孩子們對《弟子規》并不感興趣,于是我利用早讀時間、品德課時間告訴孩子們里面的許多有趣的小故事,偶爾給孩子們看看《弟子規》的動畫片,慢慢地,孩子們對它產生了興趣,班級里同學做錯了什么事,也會一本正經地引用《弟子規》中的語句“教育”他。同時,我想到了做父母的也要身體力行做好孩子的榜樣,讓孩子們在家里也能經過耳濡目染的熏陶,對培養孩子樹立正確的價值觀念、人生觀、世界觀,甚至對語言水平的提升,都有莫大的幫助。于是我建議家長也來讀《弟子規》,一些家長也紛紛表示贊同。

《弟子規》一書中強調了人應該注意個人修養,以孝、仁、義、禮、智、信來要求自己,這與當今社會道德的準則基本相符,但其中有些封建思想的糟粕我們也要和孩子解釋清楚,真正做到取其精華,棄其糟粕。

通過和孩子們一起學習《弟子規》,讓我更深地懂得了做人、做事的道理,可光知道還不行,還要學會做。在以后的歲月里,我會時時刻刻用這本書來鞭策自己,繼承、發揚中華民族的傳統美德,身體力行,給孩子們樹立好的榜樣;同時也從根本上改變孩子的不良風氣,讓孩子從內心真正認識到禮儀的好處,利人利己。

讀《弟子規》有感4

記得自己還是個孩子的時候,學校的老師要求我們必須熟背弟子規,當時的自己學習成績也很好,背書對于我來說是件小事。至今弟子規還能朗朗上口。但是當時的自己根本就不知道里面的真諦。最近給兩歲的兒子買了個點讀機,想著讓他從小熏陶一下我們的國學,然后我也就跟著一起跟讀了,現在的我才真正感受到里面的精華。現在的我才體會到我們的國學是有多么的經典。為人父母的我現在才能更加透徹的理解里面的好多東西。“首孝悌”百善孝為先,在沒有結婚特別是沒有小孩之前。自己真的有點幼稚和任性,對于父母的嘮叨覺得煩,覺得爸媽管得太多了,媽媽的話太多了,有些時候甚至還會發火。慢慢的自己成家了,并且有了小孩,才發現父母把我們養大是多么的不容易,特別是自己一個人帶小孩的第一年里,愛人不在身邊,什么事情都要自己面對,把自己所有的愛和耐心都給了孩子。也才明白了我爸媽當時把我們姐弟三帶大是多么的不容易。不僅如此,孩子成長的這兩年里爸媽給了我巨大的幫助,自己不僅要帶孩子還要上班,都是媽媽幫著我伴著我。孩子有什么事情,媽媽都會說:沒事,有我尼,去休息吧,明天還要上班的。‘’每一次回家爸爸都要把家里好吃的、我愛吃的統統帶給我。每一次車的后備箱都是裝得滿滿的,帶著他們的關心和愛啟程。他們一輩子都在為我操心。我怎么能不孝敬他們啊。

父親是位農民,一輩子都在為我們奔波。但是在教育我們的過程中父親能把弟子規的精華詮釋得那么好。“首孝悌,次謹信”,父親從小就教導我們要尊重長輩,關愛兄弟姐妹,家里的姐弟三人長大都特別的聽話,從來都不會因為爭搶什么東西而打架,只會是吃在最后的一個人吃的最多,因為前面的孩子都會想著給后面的多留點,所以父親這輩子是成功的,雖然苦了累了一輩子,但是把我們都培養得很好。現在的自己工作第七個年頭了,和同事都相處得很融洽,因為要做一個誠信友善的人。別人也才會與你親近。這是做人的真諦!

在我們的日常生活和工作中,能做到弟子規里的各項規則的話那我們的社會就將是一個和諧文明誠信友善的社會!

讀《弟子規》有感5

在成長的過程中,會遇到好思想與壞思想,我們應當分清好壞,從而正確的成長。雖然在這個時代,科技很發達,但人們的道德素質卻一代不如一代,因此我們必須借鑒先人的理念,扳正我們的行為。古人規定行為有專門的一部書叫《弟子規》。它是一部經典讀物,歸納了做人做事的各項準則。

《弟子規》共有七部分,分別是孝、悌、謹、信、泛愛眾、親仁、余力學問。可見,古人規定孝為首,學位最后。但今人把它完全倒過來,學文第一,剩下的幾乎不排名。古人為什么要這樣呢?

入則孝。“教”字是左孝右文。古人講“教者,孝之文也。”教育從何而起?從孝開始。“父母呼,應勿緩;父母命,行勿懶;父母叫,需敬聽;父母責,需順承”——看似簡單的話,讓我們捫心自問:我們做到了嗎?為什么孝在第一位?因為如果不孝,后面幾項全不用做了。因為生你養你的人你都不尊敬,那么你會尊敬誰呢?如果連你父母的話你都不聽,你還會聽什么呢?你更不會聽老師的,也不會與同學和氣,還有可能成為社會敗類。可以說有地位、人緣好的人都孝順父母。你的一切功名,如果沒有父母,都會虛無。所以,人只要把“孝”做到,就能干一番大事業。

“悌”就是兄弟友愛。對自己的兄弟要讓、愛。讓就是謙讓,愛就是友愛。古代有個人叫許武,他從小沒父母,自己養育兩個弟弟。把官位給兄弟,把家產給兄弟,自己什么都不要,然后到父母墳前哭,說“我終于讓弟弟成就了”。可見悌道也是很重要的。

“謹”是對人們穿衣吃飯等的一系列要求、應:“冠必正,紐心結;襪與履,俱緊切”可現在有些社會青年,有帽歪戴,上衣不扣,穿著拖板,一身不正氣。經典的作用雖然很大,但這些人就是不按經典去做,造成世風日下。

“信”就是誠信,既指做事又指說話。“凡出言,信為先;做為妄,奚可焉”——話說多,不如少,惟其是,勿妄巧,事故的人們善于溜須拍馬,看人臉色,忘了“作與妄,奚可焉”尤其是“佞巧”,比如說,爸爸問孩子:“考了多少分?”孩子說:“我在班中不溜!”這就是“佞巧”。

“泛愛眾”總的來說就是互相關愛,互相幫助,有重要一點“人有能,勿輕誓”就是別人有才能,不要詆毀。有些人一看別人的分數超過他了,就用一切辦法禍害人家。這就是“輕誓”。其實,《弟子規》中類似的內容有很多,也很全。我只是寫了冰山一角。

說到“親仁”,不客氣地說,人都沒有豬更親仁,豬雖一生為吃、睡,但沒有一頭豬折騰另一頭豬,也沒有一頭豬挖個坑把另一只豬埋了。可人有,可見親仁是難得的。

“有余力則學文”,現在人們都讓孩子枉讀書,為了工作。可先人讀書是為了有更高的修養,而不是好工作。

“有余力而學文,則文滅其質;有余力而不學文,則質勝而野”誰說的?孔子說的。“紙上談兵”就是一個好例子。有文化嗎?那人文化高。但有理論無實踐,不行。所以,盲目學文是悲劇。

經典是成長的標準,只要按照經典去做,你的成長就會文明,讓我們文明的成長,為社會做出貢獻。

讀《弟子規》有感6

學校近日舉行了“國學經典朗誦活動”,我有幸閱讀了中國遠祖著作——《弟子規》。其中,我明白了做人要孝順父母和誠實守信這兩個道理。

“父母呼,應勿緩,父母命,行勿懶。父母教,須敬聽;父母責,須順承。”掀開《弟子規》的扉頁,這短短的`二十四個字引起了我的深思。在古代時,人們已經懂了“百德孝為先”的道理。可如今,我們卻對父母橫蠻無理,面對父母的熱切呼喚,我們卻不理不睬;面對父母的再三交代,我們只是口頭答應,卻遲遲不肯動身;面對父母苦口婆心的教導,我們并非虛心接受,反而強詞奪理……為此,我們應在“孝”上下苦功,盡量做到“冬則溫,夏則清;晨則省,昏則定。”

做人不僅要孝順父母,還要誠實守信。這在《弟子規》中的“信”便有提及——“凡出言,信為先;詐與妄,奚可焉。”其意思是:開口說話,誠信為先,答應他人的事情,一定要遵守承諾,沒有能力做到的事情不能隨便答應,至于欺騙或花言巧語,更不能使用!的確,古往今來,人與人之間十分講究誠信,因此,我們要時刻牢記著“輕諾必寡信”的忠告;堅持著“君子一言,駟馬難追。”的信念;做一個誠實守信的人。

通過這次活動,我不僅對《弟子規》有了認識,還樹立了新的人生觀。在以后的歲月里,我應該嚴以律己,做一個尊老愛幼,誠實守信和知書達禮的人。

讀《弟子規》有感7

今天,伯伯從書店給我買來一本書,上面寫著幾個大字:《弟子規》,我迫不及待地翻開來,只見第一頁寫著:“弟子規,圣人訓,首孝悌,次謹信,泛愛眾,而親仁,有余力,則學文。”這二十四個字。我看不懂,就不想再看下去,伯伯于是很認真地對我說:“這本書很有意義,你結合譯文認真看就懂了。”

聽了伯伯的話我就坐下來,開始讀《弟子規》這本書,一會兒就把心思投入進去了,真的是一本很有意思的書。這本書,是根據古代圣賢對弟子的教誨編成的,教育我們首先要孝順父母,尊敬兄長;其次要做到一切言行謹慎,要講信用;和人交往時,要平等謙和,要時常親近有品德的人,并向他們學習。做好這些事情之后,如果還有剩余精力就去學習文化知識。看完這本書,我覺得它給我很大的動力,就是讓我去學做一個懂禮儀,會做人,善學習的人。

在這些句子中,我最得啟發的是“父母呼,應勿緩,父母命,行勿懶。”這句話,這句話的意思是:父母叫喚時,應該一聽到就回答,不要慢吞吞很久才說話,父母有事要我們去做,要立刻動身去做,不要推辭偷懶。我看到這里,臉不由得紅了,我覺得我平時就是這樣的一個人。記得有一次,我正在看動畫片《愛探險的朵拉》,媽媽在廚房叫我:“開泰,快幫我去買一包味精來”,我正看電視入了迷,想著還有弟弟呢?怎么不叫他去,就沒有答應媽媽。媽媽又叫我了,我心里一百個不情愿,翹起嘴巴發脾氣,很不情愿地走下樓。背后傳來媽媽的嘆氣聲。哎!現在想來太不應該了,媽媽心里會有多難受呀!媽媽,下次我再也不發脾氣了好嗎?我一定會很樂意地幫助您做更多的事情,我也要做一個懂事孝敬父母的人,為你們做力所能及的事。

另外,我覺得書中談到的一個讀書習慣問題對我很有用,“心有疑,隨札記,就人問,求確義”我喜歡讀書,可是不太習慣做筆記,在讀書中也有不明白的地方,但是沒有馬上記下來,后來碰到一樣的問題了才后悔,想著我怎么不記下下來請教別人呢?我想,讀了這本書之后,我一定要學會邊讀書邊記筆記,然后做一個勤學好問的人。

這本《弟子規》給我的教育很大,我一定要認真讀好這本書,還準備買一個本子把我感受最深的句子記下來,經常學習,因為它是我人生路上的一盞指路燈。

讀《弟子規》有感8

中華上下五千年,經典古籍倍出,就算是泛泛之輩也能列舉一二。我向來是不慕什么風花雪月的酸詞的,但卻深深歡喜著古人的詩文。如同品嘗一杯香茗,淺嘗斟酌,緩緩入味。最喜的古籍當是《弟子規》一文,它雖不是長篇論述,卻顯精致,蘊含哲理。今有幸拜讀此文,在此略發見解。

今之世人免不得相交,世人有善惡之別,有嫻雅粗俗之別,亦有風俗之別。八方異士相交,混跡于社會之間,最免不得沖撞口角,更甚者大打出手,拳腳相加。何必?《弟子規》有云:“言語忍,忿之泯。”世人皆不愿吃虧倒爭得面紅耳赤,有時退讓寬容倒是更金貴的。待人處世貴在以德服人,重在親善。不消說“勢服人,心不然;禮服人,方無言。”無論何時何處何人,都理應謹記一個“理”與“善”字。安定和諧皆是人人所向往的,國家亦是。“凡是人,皆須愛;天同覆,地同載。”《泛愛眾》篇告之世人:處世間,人與人,應友善。四海之內皆兄弟,同是炎黃子孫,共承一脈,凡遇事先講“善”,四方有愛,豈不善哉?

中國者,方圓九百六十萬平方千米也。國之大,欲昌盛,順民心。核心價值觀流淌心河,盛于各方,則國首要,講民主,為人民。《弟子規》中一句“行高者,名自高;人所重,非貌高;才大者,望自大;人所服,非言大。”此意教導國之領袖當“全心全意為人民服務”,應有“事諸父,如事父”之感悟。在其位,謀其政。當摒棄“腐敗潮”,事事躬親力行也,弘揚正氣樹新風。最怕是,一富一貧兩景色。政府應當表率行,即訪民間,抓好扶貧是首要。國之心,裝人民;國之順,在領袖;國之昌盛,當靠人民大家。不可弄虛作假,不可貪污腐朽,不可只光喊口號便無行動,萬萬不可棄人民之不顧。國再大,也須領袖,慎行執權,謹“富強”目標,腳踏實地。此后昌盛,普天同樂,豈不樂哉?

莘莘學子自當是國之棟梁,首要事,愛讀書。學子讀書,貴在自覺自立。讀書若不力行,但學文,長了浮華,又何如?讀書若只力行,不學文,任憑己見,卻昧理真。《弟子規》中教導“讀書法,有三到;心眼口,信皆要。”讀書應當“勤”,博覽群書深研究,理應抱有“寬為限,緊用功,工夫到,滯塞通”之悟。任誰皆須一番努力才能有所成功,倘一時不成,勿自暴勿自棄,圣與賢,可馴致。加倍功夫后,終會見月明。學子們,當秉著一顆赤誠心,為中華之崛起而讀書。風聲雨聲讀書聲,聲聲入耳;家事國事天下事,事事關心。雖人智有高低之別,綿薄之力當出。懷揣著自強不息之民族精神,用才華全副武裝。少年強,則國強;少年獨立,則國獨立!人才強國,豈不壯哉?

人民者,愛國也,敬業也,誠信也,友善也,萌理想之芽!

社會者,自由也,平等也,公正也,法治也,綻燦爛之花!

國家者,富強也,民主也,文明也,和諧也,結自強之果!

人民,社會,國家,齊聚。共筑一個中國夢。

愚輩之見,雖不高明,但也盡心焉爾矣。有感而發,萬望不至一片批聲。

后記:

昨夜有感《弟子規》,傾身奮筆枕上書。

小輩在此訴衷腸,字字珠璣滿腔血。

核心價值駐心間,能人妙士領風騷。

仰天長笑出門去,我輩豈是蓬蒿人!

讀《弟子規》有感9

“孝、悌、忠、信、禮、義、廉、恥”自古就是先賢們為人處世、安身立命的行為準則,是我中華民族精神思想的瑰寶,近日有幸拜讀了《弟子規》,感觸良多。弟子規從“弟子入則孝,出則悌,謹而信,泛愛眾而親仁。行有余力,則以學文”五個方面闡述了一個人的行為準則,下面我就談一談我的讀后感。

1、入則孝。百善孝為先,是父母給予了我們生命,把我們養大成人,讓我們認知這個世界,父母的恩情需要我們用一輩子的光陰去報答。

2、出則悌。對待我們的兄弟姐妹,要和睦相處,團結友愛。除了我們的父輩,在我們的一生中,給予我們很多關心的或許就是我們的兄弟姐妹了,所以,對我們的兄長要恭順,對我們的晚輩要愛護。

3、謹而信。先賢告訴我們“謹”這個字,就是要我們在日常生活中做一個謹小慎微的人,養成對事嚴謹的態度,做事要三思而后行,不沖動莽撞。“信”則是一個人立足社會的根本,俗話說人無信則不立,在生活中,要做一個誠實守信的人。

4、泛愛眾而親仁。每個人在社會上都是一個值得尊重個體,不要因為他的貧窮而瞧不起,也不要因為他的顯貴而趨炎附勢,要盡可能的關心幫助每一個需要幫助的人,因為,贈人玫瑰,手有余香。

5、行有余力,則以學文。隨著我們的成長,接觸的新鮮事物就越來越多,如今的社會發展也是日新月異,這就要求我們要不斷的學習,緊跟時代的步伐。

通過對《弟子規》的學習,我感觸很深,幫助我樹立了正確的行為準則觀念,我將把我學到的東西融入到我的生活中,嚴于利己,寬以待人,做一個對社會有益的好公民。

讀《弟子規》有感10

從我很小的時候就開始背讀《弟子規》了,直到現在,爸爸媽媽都以《弟子規》嚴格要求我,教會我許多做人的道理,而作為一名剛剛上小學的我,就更應該好好讀讀《弟子規》,讓它成為我們生活學習的好朋友!

《弟子規》這本書是每個人遵守的生活規范,一句“父母呼、應勿緩,父母命、行勿懶”,讓我們每一個人都應該知道感恩父母,懂得尊重父母。爸爸媽媽為了我們辛辛苦苦地工作忙碌著,而我們只有努力學習,并時常幫助爸爸媽媽做一些力所能及的家務事來報答他們。

又一句“讀書法、有三到、心眼口、信皆要”,是指讀書的方法要注重三到,眼到、口到、心到,三者缺一不可,這樣才能更加深入的研究學問。

《弟子規》讓我真正的明白了許許多多的道理,讓我也漸漸養成了良好的日常行為習慣,它也一定會使我努力成為一個對班級、對學校、對社會有用的人。

讀《弟子規》有感11

讀了《弟子規》第五頁的“父母呼,應勿緩;父母命,行勿懶”,我提出了兩個問題:

一:這是什么意思?

二:為什么要這樣做呢?

我繼續往下看,我看見了注釋:“父母叫你,就應該趕快答應,父母有什么事要你做,不要拖拖拉拉,懶懶散散。”這樣第一個問題就解決了。但是關鍵在于第二個問題------為什么要這樣做?

突然,我猛然醒悟:因為爸爸媽媽是生我養我的人呀!我的血管里,流的不僅是父母的血,更是父母的愛!換句話說,父母就是我,我就是父母,只是我們生活在不同的身體里罷了。既然父母就是我,那么我自己讓自己做的事,我還會偷懶嗎?所以說:“父母呼,應勿緩;父母命,行勿懶。”

于是,我悟出了一個道理:如果人人都把自己的父母當作自己去看待,那么我們這個世界將充滿愛,充滿孝。

讀《弟子規》有感12

. 父母呼,應勿緩;父母命,行勿懶——《弟子規》譯文:父母叫我們,要馬上答應,不能遲緩。父母有事要我們去做,要立即行動。

中華是禮儀之邦,孝敬父母是我們中華民族幾千年流傳下來的傳統美德。

有這樣一個故事:在春秋戰國時期,有一個叫郯子的年輕人。他冒著生命危險,突破重重困難取鹿乳奉親。身為兒女,我們不必刻意模仿“郯子鹿乳”的壯舉,但要有一顆感恩的心,真誠回報父母。再讀“父母呼,應勿緩。父母命,行勿懶”,我們捫心自問,尊敬父母,孝敬父母我們做到了嗎?

生活中,有許多“飯來張口,衣來伸手”的“小公主”、“小皇帝”,他們什么事情都讓爸爸媽媽來做,而爸爸媽媽叫他們做一點事情,他們不是趴在地上又哭又鬧,就是拖拖拉拉。從小到大,當我們生病時,父母給我們端茶送水;當刮風下雨時,父母給我們遮風擋雨……而現在父母叫我們幫忙時,我們又是怎樣做的?父母養育了我們這多年,難道我們就不應該為他們做點事嗎?我們就不感到羞愧嗎?

如果你連“父母呼,應勿緩;父母命,行勿懶”這點對父母的基本禮儀也做不到,那么又談何報答父母對你的養育之恩呢?

同學們,讓我們一起做到“父母呼,應勿緩;父母命,行勿懶”。做爸爸媽媽貼心的小棉襖,做孝順好少年。

讀《弟子規》有感13

“弟子規,圣人訓。首孝弟,次謹信······”想必大家都還記得這耳熟能詳的《弟子規》吧!對!這是我們三年級時背過的國學內容。回顧過去學習的《弟子規》,我印象最深的就是其中的《謹》這一段。

“謹” 不是想想說說,隨便就可以做得到的,要經過長時間養成的良好習慣。作作對比,我就有點無地自容了!這段的開頭就說到了我的致命弱點:“朝起早,夜眠遲。老易至,惜此時。”而我呢?晚上睡覺的確比較遲,可是早上起床就更遲了,要不是每天早上媽媽左一遍右一遍的叫我起床,說不定我哪次就遲大到了。而且每天起來以后不再床上坐個十秒十五秒的我就下不來床。太浪費時間了!再看這“置冠服,有定位。勿亂頓,致污穢。”再看看我房間的床,每天早上起來以后掀開被子就不管了,換下來的睡衣往床上一扔就匆匆忙忙的上學去了。要不是每個星期的家庭大掃除,我的房間說不定會成什么樣子了!還有這里“對飲食,勿揀擇。食適可,勿過則。”而我呢,吃飯的時候我最挑食的就是姜和蒜,想到姜和蒜的那種味道就難受,俗話說:“冬吃蘿卜夏吃姜”而姜是我最挑吃的東西之一,所以我一到轉季的時候就會感冒。唉!痛苦啊!而且在吃飯的時候,不好吃的我就會一點兒都不吃,但遇到好吃的呢?那一餐我會吃的特別多,真是“好吃我就多吃點”!再看看這個 “緩揭簾,勿有聲。寬拐彎,勿觸棱。”關個門,我會關得“驚天動地”,而拐個彎呢,我有時竟然也會撞到門呀撞到東西呀。真是只能用“莽莽闖闖”來形容了!

唉!不讀不知道,一讀嚇一跳!要是我不讀讀《弟子規》我還真不知道自己存在這么多缺點呢!看來我要以《弟子規》為目標,把它作為我一個努力的旗幟,向著這個目標努力、加油、改進,做一個真正優秀的“弟子”!

讀《弟子規》有感14

最早接觸《弟子規》,應該是在四、五歲的時候。在我朦朦朧朧的記憶里,那時候是媽媽讀一句我讀一句,只覺得《弟子規》讀起來朗朗上口,很好玩,至于它的內涵,一竅不通。剛上小學那陣子,老師也要求我們練習背誦《弟子規》,為了完成任務,我背得滾瓜爛熟,但依然沒有能真正理解文中的真正精華和內涵。

隨著年齡的增長,媽媽告訴我:《弟子規》是依據至圣先師孔子的教誨編成的生活規范,是我國一部流傳已久的經典名著,學好《弟子規》對一個人的成長極為重要,它可以讓你從小養成一個良好的習慣,讓自己成為一個有愛心的人!

于是在是懂非懂的情況下,我拿起了媽媽給我買的《弟子規》認真地研讀起來。媽媽給我買的《弟子規》除了有弟子規的全文和譯文外,還有一個個經過精心挑選的小故事,通過一個個故事對《弟子規》的深刻內涵進行解讀。故事通俗易懂,貼近生活,讓我終于領悟到了《弟子規》的精華,同時也深刻認識到自己以前的許多行為是多么地不孝和錯誤。

例如以前,爺爺奶奶、爸爸媽媽叫我吃飯或幫忙做什么事的時候,我總是一拖再拖,老是說“等一下、等一下”,遲遲不動身,爸爸媽媽責備我的時候還朝他們發火。認真學習了《弟子規》后,每當爺爺奶奶、爸爸媽媽叫我吃飯、做事而我想偷懶拖延的時候,《弟子規》里的“父母呼,應勿緩,父母命,行勿懶;父母教,須敬聽,父母責,須順承。”就會出現在我的腦海里,我立刻起身去做,不再讓爺爺奶奶、爸爸媽媽催促。

以前沒有領悟《弟子規》的真正內涵的時候,我從來不懂得體貼媽媽,覺得媽媽為我做的一切都是應該的,是理所當然的。每當我生病的時候,媽媽無微不至地照顧我,而當媽媽生病的時候,我不懂媽媽是為了這個家、為了我太操勞才生的病,也不懂得照顧媽媽,甚至連一杯水都懶得幫媽媽倒。當我讀到“親有疾,藥先嘗,晝夜侍,不離床……”時我不禁為自己的行為感到羞愧。現在,偶爾媽媽生病了,雖然我還不能做到晝夜侍,不離床,但是給媽媽倒上一杯熱水,看到媽媽臉上欣慰的笑容,我也感到開心快樂。這就是《弟子規》給我的教誨和啟迪。

《弟子規》是一本講道理的書,一本能使人進步的書,它讓我懂得了什么叫愛,什么叫孝,什么叫信任,什么叫寬容,什么叫友誼。我要時刻提醒自己,謹記《弟子規》教誨,善待每一個同學,尊敬每一位老師,孝順自己的父母,遇事多為別人著想,做一個知恩圖報的人!

讀《弟子規》有感15

俗話說的好,國有國規,家有家規,而今天我要講的則是《弟子規》。

《弟子規》,原名《訓蒙文》。作者是清朝康熙年間的秀才李毓秀,分為五各部分,分別是弟子在出家、出外、待人、接待和學習上應該恪守的守則規范。后由清朝賈存仁改編,改名《弟子規》

下面,我來說說《弟子規》中幾個典型的守則。

事雖小,勿擅為;物雖小,勿私藏。這句話的意思是:事情雖小,但也不能善意妄為;物品雖小,但也不能私拿私藏。這句話讓我聯想到另一句話——莫以善小而不為,莫以惡小而為之。這兩句話都告訴我一個同樣的道理:千萬不能以為事情很小,而可以隨意妄為,積少成多,事情越做越大,終有一天,會變成無惡不作的壞人。

親愛我,孝方難;親惡我,孝方賢。這句話的意思是:如果親人疼愛自己,那么敬孝是很容易的;但如果親人厭惡、討厭自己,自己仍能盡孝道,那才是真正的孝。事實的確如此,如果要你去接觸一個對你好的人,那是很容易的;但如果要你去接觸一個對你很不好的人,那是很難的。父母養育了我們這么多年,恩情無以為報,在父母的有生之年,就應該盡子女應盡的孝道,就算父母再怎么難伺候,我們也要加倍孝順他們。

《弟子規》雖然是一部古人用來要求自己言行的守則規范,但在現代社會,我們仍應遵守這些古訓,古人的守則規范,不要以為事小而可以擅為,也不要應為父母的脾氣而不忠孝道,比起古人,我們更應該以《弟子規》來規范自己的一言一行。

俗話說的好,國有國規,家有家規,而今天我要講的則是《弟子規》。

《弟子規》,原名《訓蒙文》。作者是清朝康熙年間的秀才李毓秀,分為五各部分,分別是弟子在出家、出外、待人、接待和學習上應該恪守的守則規范。后由清朝賈存仁改編,改名《弟子規》

下面,我來說說《弟子規》中幾個典型的守則。

事雖小,勿擅為;物雖小,勿私藏。這句話的意思是:事情雖小,但也不能善意妄為;物品雖小,但也不能私拿私藏。這句話讓我聯想到另一句話——莫以善小而不為,莫以惡小而為之。這兩句話都告訴我一個同樣的道理:千萬不能以為事情很小,而可以隨意妄為,積少成多,事情越做越大,終有一天,會變成無惡不作的壞人。

親愛我,孝方難;親惡我,孝方賢。這句話的意思是:如果親人疼愛自己,那么敬孝是很容易的;但如果親人厭惡、討厭自己,自己仍能盡孝道,那才是真正的孝。事實的確如此,如果要你去接觸一個對你好的人,那是很容易的;但如果要你去接觸一個對你很不好的人,那是很難的。父母養育了我們這么多年,恩情無以為報,在父母的有生之年,就應該盡子女應盡的孝道,就算父母再怎么難伺候,我們也要加倍孝順他們。

《弟子規》雖然是一部古人用來要求自己言行的守則規范,但在現代社會,我們仍應遵守這些古訓,古人的守則規范,不要以為事小而可以擅為,也不要應為父母的脾氣而不忠孝道,比起古人,我們更應該以《弟子規》來規范自己的一言一行。

【讀《弟子規》有感合集15篇】相關文章:

讀《自信》有感合集15篇04-07

讀《快樂》有感(合集15篇)04-04

讀《快樂》有感合集15篇04-04

讀《匆匆》有感 (合集15篇)04-13

讀《故鄉》有感合集15篇03-29

讀圍城有感合集15篇03-28

讀養花有感(合集15篇)03-27

讀《祖父》有感(合集15篇)04-01

讀《狗》有感(合集15篇)03-26

讀《自信》有感04-07